Unser Bürgerpaar Lukas und Anneke Vos hat etwas neues für ihren Haushalt, einen neuen repräsentativen Gegenstand, der wie vielleicht nur wenige andere Dinge für das ausgehende 15. Jahrhundert und das aufstrebende Bürgertum steht: ein Porträt![1]

Es handelt sich, wie hoffentlich leicht zu erkennen, um ein Porträt von Mai-Britt bzw. Anneke Vos, es ist ca. 25cm x 30cm groß und mit Ölfarben gemalt, und es bietet den idealen Anlass über mehrere Fragen zu sprechen, die damit einhergehen: Wie steht es mit Bildern im (Spät)mittelalter?[2] Wie ist dieses Bild in der vielfältigen Gruppe der Porträts einzuordnen? Was erzählt uns das Porträt als Genre über das 15. Jahrhundert? Welche Funktion hat es? Und: Wie passt es in unsere Darstellung? (und für die ganz neugierigen wird im Anschluss auch genauer auf die Herstellung dieses Ölbildes eingegangen).

Los geht’s!

Man kann immer wieder von einem „bilderarmen Mittelalter“ lesen, in dem bildliche Darstellungen jeglicher Art nur in Kirchen zu sehen gewesen wären. Aber dem war nicht so: Da der Begriff ‘Bild’ zunächst einmal nichts anderes beschreibt als ein Ab-Bild von Dingen, und gar nicht unbedingt ein Gemälde eines großen Künstlers, sind nämlich viele Formen von Bildern mit in Betracht zu ziehen. Bilder waren überall – öffentlich oder privat, gemalt oder gegossen, geschnitzt oder gestickt, in Kirchen oder an öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern, ob als Wappen und Fahnen, als Zinnabzeichen oder Stickereien, und sogar als Graffiti (ja, das gab es auch schon damals! Eine Beispielsammlung findet ihr hier) – oder eben wie hier als Gemälde. Als „Federproben“ bezeichnete skizzenhafte Zeichnungen in mittelalterlichen Büchern lassen zudem darauf schließen, dass man auch damals schon ‘vereinfachte’ Bilder von Menschen kannte, wie heute die Strichmännchen. Nicht jeder konnte diese Dinge gleichermaßen besitzen, anfertigen, oder in Auftrag geben, aber auch ein armer Mensch kannte Bilder – und eben nicht nur in Kirchen. Bilder waren in Folge dessen viel verbreiteter als manchmal behauptet.

Das Porträt als solches

Doch was macht nun ein Porträt aus? Porträts sind, so definieren es Kunstlexika, gemalte oder gezeichnete Abbilder von Personen, mit dem Zweck, deren Essenz, ihren Charakter, festzuhalten und zu konservieren. Somit stehen sie der einfachen Skizze einer Person gegenüber, mit der man nicht die Person, sondern beispielsweise einen Typus wie „ein alter Mann“ festhalten möchte, bei dem die Person im Bild zunächst einmal egal ist.[3] Es ist somit sowohl das Gezeigte (die Person) als auch die Absicht (Festhalten einer konkreten Person) entscheidend. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, eine Person abzubilden – von Einzelporträts, über Gruppenporträts, Ganzkörperbilder und Büsten, die Frontal-, aber auch die Silhouettenansicht.

Das Porträt um 1500

Im 15. Jahrhundert änderte sich dann einiges. Nicht nur in der Fertigung, sondern auch was den Stil und den Zweck eines solchen Bildes angeht.[4]

Obwohl schon früher erfunden, setzte sich die Ölfarbe, u.a. durch den flämischen Maler Jan van Eyck (1390–1441), erst im späten Mittelalter durch. Die Ölfarbe ermöglichte gegenüber der vorher üblichen Eitemperamalerei stärker strahlende Farben und durch die längere Trocknungszeit fließendere Übergänge von einem Farbton zum anderen, und vor allem konnte lasierend gearbeitet werden, also mit transparenten Farben in vielen Schichten übereinander gemalt werden, um noch strahlendere Farben zu erlangen. Der Workflow der Maler änderte sich gewaltig. Gleichzeitig kam aus den Niederlanden die Mode eines neuen Blickwinkels: das Halbprofil! und stand somit der bisherigen italienischen Mode der Profilansicht entgegen und setzte sich zunehmend auch in den deutschsprachigen Gebieten durch.

Auch die Zielgruppe änderte sich. Es waren nun vor allem Bürger, die sich Porträts von sich und ihren Familienangehörigen leisteten. So beispielsweise die Nürnberger Patrizierfamilie Tucher, die nach und nach eine Ahnenreihe anfertigen ließ, von unterschiedlichen Malern über die gesamte zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts hinweg.

Aus einem anderen Kontext heraus entstanden die Porträts von Albrecht Dürers Eltern, bei denen es sich wahrscheinlich um Probestücke und/oder Geschenke handelte. Dennoch zeigen sie uns wohlhabende Personen, denn immerhin war Dürers Vater nicht nur Bürger der Stadt Nürnberg, sondern auch ein erfolgreicher Goldschmied, und auch seine Mutter kam aus einer Goldschmiedefamilie. Es ist dennoch anzunehmen, dass „einfache“ Goldschmiede trotzdem nicht die Zielgruppe von Porträtmalerei waren, und es diese nur aufgrund der Verwandtschaft zum Maler gibt.

Doch wozu?

Welche Funktion hatten die Porträts? Wieso ließ man sich überhaupt malen?

Die Porträts der Familie Tucher entstanden unter anderem zu Hochzeiten – großen Anlässen also, die man in Erinnerung behalten wollte, ähnlich wie man auch heute noch zu solchen Gelegenheiten einen Photographen bestellt.

Albrecht Dürer verstand das Porträt als eine Methode, das Abbild einer Person über deren Tod hinweg zu bewahren.[5] Von ihm stammt auch das Zitat, das als Überschrift dieses Textes dient: “Awch behelt daz gemell dy gestalt der menschen nach jrm sterben”. In Dürers Augen war es also ein Erinnerungsstück, das über den Tod eines Menschen hinauswirken konnte. Ähnlich dachten vermutlich auch die Gemalten selbst und gaben Bilder nicht selten zu diesem Zwecke in Auftrag. Porträts dienten somit wahrscheinlich dem Einfangen dessen, was eine Person ausmacht, und der bewahrenden Erinnerung. Doch über deren Präsentation im Haushalt, oder vielleicht Aufbewahrung bei anderen wichtigen Akten, wissen wir leider nichts genaues oder sicheres.

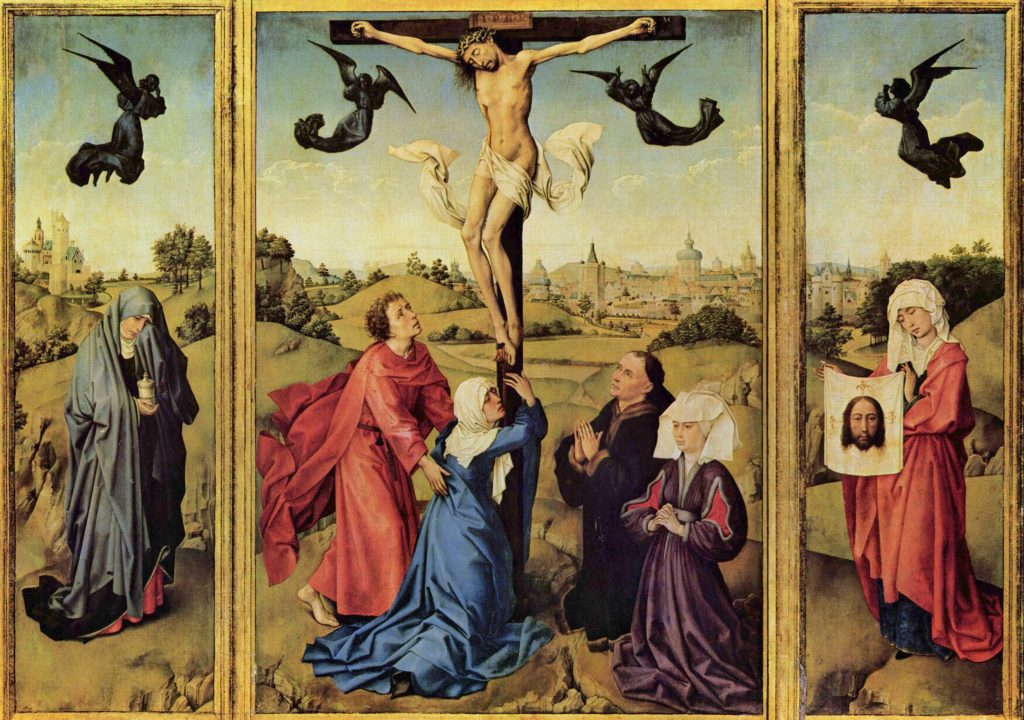

Kleiner Exkurs: Das Stifterbild

Eine besondere Art von Personendarstellung, die bisweilen leicht mit den gerade beschriebenen sehr privaten Bildern verwechselt werden kann, ist das Stifterbild. Das Stifterbild zeichnet sich durch seine klar definierte Funktion aus, und hat viele Möglichkeiten der Umsetzung, nämlich die Darstellung eines Stifters/Wohltäters/Gönners, der beispielsweise einen Altar in einer Kirche finanziert. Dies kann sowohl eine Einzelperson, aber auch eine Gruppe sein, ein gehauenes Steinbild, aber auch ein gemaltes Porträt. Gemein haben sie die Erinnung an eine Person/Gruppe – wie oben beschrieben auch das Porträt – und die Aufforderung des Gedenkens und Gebets. Das Stifterbild als solches hat eine viel längere Tradition als das private Porträt und lässt sich bereits im frühen Mittelalter in Büchern finden, in denen der Geldgeber abgebildet wurde, beispielsweise in liturgischen Büchern für Klöster. Hier setzt auch der Unterschied ein. Im Fokus des Stifterbilds lag zumindest zu Beginn nicht der Wiedererkennungswert des Bildes an die Person, sondern nur die Tatsache, dass man sich an diese Person erinnert. Daher sind frühe Stifterbilder fast schablonenhafte Figuren; spätere Stifterbilder jedoch ebenso wie die Porträts, sehr realitätsnahe Abbildungen. Eine häufige Art des Stifterbilds im Spätmittelalter und in der anschließenden Frühen Neuzeit tritt in Altarbildern auf, in denen neben der eigentlichen Szene, beispielsweise die Beweinung Christi am Kreuz, die Stifter ebenfalls in der Szene auftauchen.

Links neben dem Kreuz sind Maria und Johannes, rechts neben dem Kreuz ist das Stifterpaar dargestellt.

Solche Bilder können zwar aussehen wie “normale” Porträts, aber unterscheiden sich aufgrund ihrer Präsentation und Funktion von den oben beschriebenen Bildern und dem von mir gefertigten, im Folgenden beschriebenen, Porträt. Vielleicht kommen wir aber ein anderes Mal durch ein anderes Projekt wieder auf das Genre Stifterbild zurück.

Das Porträt von Anneke

Wie fügt sich dies jetzt in unsere Darstellung als bürgerliches Ehepaar ein? Auf dem 30x25cm großen Ölgemälde ist Anneke Vos in ihrem Sonntagsstaat, dem roten Stehfaltenkleid, vor einem dunkelgrünen Hintergrund, der zum Rand hin nach Schwarz verläuft, zu sehen. Sie trägt Schleier mit Brosche und Schleiernadel mit Perle und Brusttuch. Sie ist, wie es Mode war, im Halbprofil gezeigt und sie schaut aus ihrer Perspektive nach vorn. In der oberen linken Ecke steht ein Leitspruch „Du most en vos sin in dusse werlt“ und die Datierung des Bilds „Anno MMXIX“, in der rechten oberen Ecke ist das Monogramm des Malers und ein weiterer Spruch „ewenlike din“.[6] Die Farbgebung entspricht in etwa der vom Porträt von Dürers Mutter – rotes Kleid, weiße Haube, grüner Hintergrund – und die Maße sind nah an den Porträts der Tucher’schen Ahnenreihe aus Albrecht Dürers Werkstatt (Elsbeth Tucher: 29,1cm x 23,3cm; Hans XI. Tucher: 29,7cm x 24,7cm; Felicitas Tucher: 29,8cm x 24,4cm). Vom Stil (meine Anfängerfehler seien mir verziehen!), Motiv und Format fügt es sich ideal in die Nürnberger Gepflogenheiten um 1500 ein und es hätte so oder so ähnlich damals existiert haben können.

Und im Norden?

Tja, im Norden gibt es Porträts wie die der Tuchers oder der Dürer-Eltern in dieser Form im ausgehenden 15. Jahrhundert zunächst einmal nicht. Wie ist es also nun zu erklären, dass sich ein solches Porträt im Besitz der Familie Vos befindet? Lassen sich die süddeutschen Gepflogenheiten einfach so mir nichts, dir nichts auf unsere Situation übertragen? Schließlich kommen wir nicht aus Nürnberg, sondern aus Lübeck; sind keine Goldschmiede, sondern Buchhandwerker und -drucker. Zugegeben: Die Frage ist berechtigt. Tatsächlich bieten sich aber viele Erklärungsmöglichkeiten, die unter anderem mit der Situation des Buchhandwerkerberufs zusammenhängen.

Natürlich ist das Porträt auch in Norddeutschland zu der Zeit nicht unbekannt, jedoch seltener. Viele optisch ähnliche Bilder aus Lübeck und Hamburg stellen sich doch als Stifterbilder heraus, bei denen die zweite Hälfte verloren ging, wie beim Porträt vom Hamburger Bürgermeister Langenbeck von 1515 vermutet wird. Zwar zeigt das Bild vom Aufbau Ähnlichkeiten zu den Tucher’schen Porträts, jedoch wird angenommen, dass zum Bild Hermann Langenbecks eine Darstellung von Maria gehört, die auf einem separaten Bild auf der gegenüberliegenden Seite gezeigt gewesen wäre.

Portäts die für sich allein standen, sind jedoch wieder weiter im Westen, in der flämischen Malerei vertreten, beispielsweise von Jan van Eyck oder Rogier van der Weyden. Leider fehlen uns heute aber häufig Inforationen zu den Personen hinter den Porträts, und somit auch die Informationen um die Funktion und Präsentation.

Gänzlich unbekannt werden Porträts in Lübeck zu “unserer Zeit” nicht gewesen sein.

Buchdrucker sind in der Anfangsphase ein relativ mobiler Beruf, besonders in der Ausbildungsphase. So kam der Lübecker Buchdrucker Bartholomäus Ghotan ursprünglich aus Magdeburg, und der Lübecker Drucker Steffen Arndes war in Italien aktiv, ehe er nach Lübeck kam. Eine Reise von unserem Ehepaar Vos in den süddeutschen Raum, eine Herkunft dort, geschäftliche oder verwandtschaftliche Beziehungen dorthin sind nicht auszuschließen.

Gleichzeitig ist der Beruf des Buchhandwerkers und -druckers durchaus ein gewinnträchtiger. Es gibt nicht wenige Drucker im 15. Jahrhundert, die sich mit ihrem Handwerk eine goldene Nase verdient haben – das Gegenteil konnte übrigens auch der Fall sein. Aber auch für mittelständische Handwerker war es durchaus möglich, in den Besitz solch eines Bildnisses zu kommen, wie wir an den beiden Dürer-Porträts gesehen haben.

Und ebenfalls zeigt der Beruf des Buchdruckers eine gewisse berufliche Nähe zu anderen Handwerken, beispielsweise dem Beruf des Malers und Formschnitzers – oder eben auch des Goldschmieds. So soll der berühmteste Drucker des 15. Jahrhunderts, Mr. ‘Erfinder-des-Drucks-mit-beweglichen-Lettern’, Johannes Gutenberg himself, ebenfalls ursprünglich Goldschmied gewesen sein – ähnlich wie Dürers Eltern.

Es gibt also durchaus mehr als eine Möglichkeit, wie die Lübecker Buchhandwerker Lukas und Anneke Vos an solch ein Bildnis gekommen sein könnten.

Und so wurde es gemacht

Als Grundlage diente ein Photo von einem Wochenende im Mittelalterhaus Nienover, bei dem wir schon direkt der Meinung waren, dass es einem Gemälde aus Dürers Zeiten ähnlich sehen würde. Und da ich schon lange mal mit Ölfarben malen wollte, dachte ich, es wäre den Versuch wert, es einfach mal zu probieren, und was eignet sich besser als Vorlage für ein Gemälde als ein Photo, das eh schon nach Gemälde aussieht! Der Malgrund war, da es eine spontane Idee war und ich es bei dem ersten Versuch nicht direkt übertreiben wollte, eine moderne vorgespannte und vorgrundierte Leinwand. Korrekt für die Zeit wäre ein Holzbrett gewesen, das grundiert wird, oder auf das Leinwand gespannt wird und dann grundiert.

Zum Übertragen des Bildes vom Laptopbildschirm auf die Leinwand nutzte ich ein Gitternetz, das ich zum einen über das digitale Photo legte und zum anderen leicht mit Bleistift auf die Leinwand zeichnete. Diese Methode – nur ohne Computer, aber trotzdem mit Gitternetz über dem Motiv und auf dem Blatt – wird auch von Albrecht Dürer in seinem Werk „Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt“ beschrieben. Im Anschluss verwendete ich Ölfarben, wie sie auch im 15. Jahrhundert zur Verfügung standen, und umging moderne Pigmente so weit es möglich war. Da ich noch neu mit dem Medium war, probierte ich sowohl Alla Prima (man malt direkt deckend, was am Ende dort sein soll) als auch lasierend (eine transparente Schicht auf der anderen, um nach und nach eine kräftige Farbe zu bekommen). Die verwendeten Farben sind: Bleiweiß, Lampenschwarz, gebrannte und rohe Umbra, Lichter Ocker, Karminrot, Rote Erde, Zinnober, Grüne Erde, Ultramarin und, als Zugeständnis, da ich kein ungiftiges, authentisches, strahlendes Gelb hatte, „Zitronengelb“. Sikkative habe ich nur 3–4 mal verwendet, da ich damit nicht warm wurde. Es ist nahezu kein reiner Farbton auf dem fertigen Bild, sondern es sind alles auf die ein oder andere Weise gemischte Farben. Im nächsten Schritt, nachdem alle Farben durchgetrocknet sind (das kann bei Ölfarben leider Monate dauern), nehme ich die Leinwand vom Rahmen ab und befestige sie auf einem entsprechenden Holzbrett, um wenigstens nachträglich das Trägermaterial authentischer zu machen. Zu dem Zeitpunkt bekommt das Bild auch seinen schützenden Firnisanstrich.

Das Bild ist etwas ganz besonderes, sowohl aus der Perspektive des mittelalterlichen Lukas Vos als auch aus der Sicht des modernen Philipp, und es hat mir einen unheimlichen Spaß gemacht, es zu malen. Und auch, wenn ich als Lukas ein Buchdrucker/Buchbinder bin, wird es definitiv nicht mein letztes ‘mittelalterliches’ Gemälde bleiben 😉

[1] Vgl. Bildnis (2004). In: Harald Olbrich (Hg.): Lexikon der Kunst. Band 1: A – Cim. Leipzig: Seemann, S. 558ff., hier S. 560.

[2] Sowohl „Bild“ als auch „Spätmittelalter“ sind zwei enorm weitreichende Begriffe, weshalb die Antworten hierauf nicht umfassend, sondern zweckdienlich zu verstehen sind.

[3] Vgl. Bildnis (2004); vgl. Bildnis (1994). In: Wolf Stadler (Hg.): Lexikon der Kunst : Malerei, Architektur, Bildhauerkunst. Lexikon der Kunst in zwölf Bänden. Erlangen: Karl Müller, S. 172–177.

[4] Da sich im 15. Jahrhundert in der Kunst sehr viel änderte, und vieles davon ineinandergriff und sich gegenseitig bedingte, möchte und kann ich an dieser Stelle, damit es noch übersichtlich bleibt, nur die wichtigsten Punkte nennen.

[5] Campbell, Lorne (1998): Portraiture. In: Jane Turner (Hg.): The dictionary of art. Vol. 25: Pittoni to Raphael. Reprinted with minor corrections. New York, NY, London: Grove; Macmillan, S. 273–287, hier S. 276

[6] Diese Elemente stellen leichte Anachronismen dar, da dieses Bild nicht nur ein Requisit für unsere Darstellung ist, sondern auch ein Geschenk von Philipp an Mai-Britt, weswegen die Datierung das Jahr 2019 nennt und das Monogramm das Kürzel von Philipp ist.